*大澳聚落,最著名的棚屋。

講到香港,你會想到什麼?是血拼購物?是洶湧人潮?港式點心?還是都市夜景?其實這些也都在我腦海裡,只是,我更先想到「大澳漁村」!如果想要在寸土寸金的香港找到一塊可以同時看到山、海、天,而中間沒有高樓阻擋的地方,如果帶有特別的人文風情更是絕佳之處,那麼就要來大澳看看。

這裡,是我口中香港的鄉下。

出發前,和去年在iGEO國際賽上認識的香港代表隊Queenie跟Rianbow兩位小妹妹,打聽了不少有關香港的人文史蹟,最後仍決定優先前往大澳,原因是受到了獨特的「棚屋」聚落所吸引,想要來看看這個,曾經遍佈中國東南沿海,今日卻只剩下零星分物的獨特景觀。

搭乘一大早的航班,和老媽兩人從桃園飛抵香港赤鱲角機場,與從深圳來的老爸,以及Queenie會合後,就直接「打的」(搭計程車)前往大澳,在香港要注意,有三種不同顏色的「的士」(計程車),如果要去大家所熟悉的九龍、香港一帶,就要搭紅色的,若要前往北方的新界,要搭綠色的,而如果要去西南側的香港最大島大嶼山,則要搭乘藍色的。上了的士之後,大約20分鐘抵達大澳聚落入口,一旁是客運站(巴士),在此必須下車,因為車子開不進去了,聚落的道路十分狹窄,只能步行,而在入口處,迎接我們的,則是一攤又一攤香港特色的「花膠」。

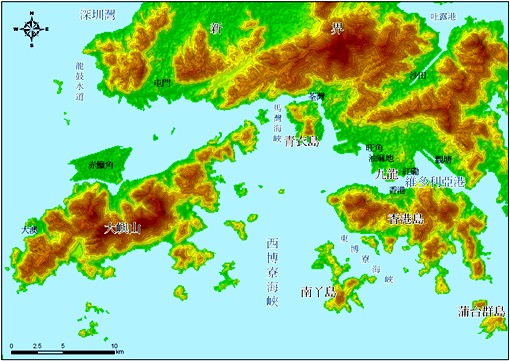

*香港地形圖,大澳在大嶼山的西側,距離九龍、香港等精華區十分遙遠。

*這些黃色成串的,就是花膠。

花膠,據Queenie說,其實是曬乾的魚肚,不同種魚所製作出來的花膠是不一樣的,不過吃起來口感與我們常吃的豆腐皮很像;除了花膠,當然也有不少海鮮,時序也來到中午,正好找家餐廳,嚐嚐香港的海鮮。我們隨意找了間海產店,也沒有吃特別多,其中印象最深的是蟹粥,非常的新鮮,粥也熬的很入味。

午餐過後,不遠處是大澳聚落東側的「橫水渡橋」,以前在這邊只能夠利用渡船到對面的大澳島,距離雖然不遠,但也有點麻煩,後來才蓋了這座看起來很像臨時便橋的橫水渡橋。在此兩岸都有船家在兜售船票,不同的價格有不同的路線,我們買了最便宜的船票(好像是港幣15元),僅在大澳島與大嶼山本島之間的水道來回觀看。

*大澳聚落衛星影像,整個聚落由水道分成三個部份,左上角是大澳島,與大嶼山本島之間以水道相隔;右上角和正下方都是大嶼山本島,中間以一條小河為界。

從橫水渡橋上船,往東北前進,看到新基大橋之後轉向東行,最終會看到一片並不是很茂密的紅樹林,然後原途折返。要看大澳棚屋,必須要從水上看,才能夠領會大澳這個聚落與一般聚落不同之處。大澳棚屋其實就是許多建造在水上的住房,因此也被稱作「水上人家」,此處的居民利用大澳島與大嶼山之間,風浪較為平靜的水道,建築了這些彭屋並且以水運作為生活上的主要交通工具,產業也以漁業為主。

這種特殊的生活方式,其來有自。原來大澳這群水上人家,並不是近代才出現。一些研究中國東南沿海「海洋民族」的人類學家,認為可以追溯到七千年前,百越地區經常出土類似「貝塚」的遺址,而香港、珠海等地也有許多海洋壁畫存在,這證明了此處的水上人家,其實是中國東南沿海相當早期的居民,他們習慣海居、漂流,很會經商,但不懂的農耕,也沒有濃厚的宗族觀念,與正統漢人大相逕庭。

一首宋朝詩歌《蜑(音同「蛋」)戶》寫出了這群人與所謂「正統漢人」的差異:「天公分付水生涯,從小教他蹈浪花。煮蟹當糧哪識米,緝蕉為布不須紗。」而這群水上人家,正是被稱作「蜑民」或「蜑家」。蜑民並不是一個民族,而是在千百年下來,被所謂的陸上政權給驅趕到海中的一群人,因這群人居無定處,難以管理,因此居住於陸地上的民族對他們十分反感。早期台灣也有蜑民的存在,但被形容為「腥操海邊多鬼市,島夷居處無鄉里」,而明清時期的海禁政策,更使得蜑民成為了「賤民」,只因為他們沒有「故土」。

在歷朝歷代的王法之中,常有不准蜑民登陸居住、不許與陸地居民通婚等規定,後來甚至連上岸汲取淡水也會遭到陸上居民的攻擊,而陸地居民也常說,蜑民男為盜、女為娼,藉此增加歧視。久而久之,蜑民便習慣了海上生活,可在飄動不定的海上浮木如履平地,然而,上了岸,卻會暈陸。清雍正七年(1729),朝廷頒布《恩恤廣東蜑戶令》,認為要把蜑民當做平民看待,卻收效不彰,原因是蜑民懼怕且不想上陸。近年來,中國政府把「上岸定居」是為改善蜑民生活的重要政策,因此在2009年,廣州最後一批蜑民上陸,而中國沿海污染嚴重,許多蜑民便陸續遷往南方的海南島,因此中國所管轄的區域,現在以海南島蜑民最多,而香港還剩下大澳這邊還有少數蜑民。

有趣的是,雖然長期受到陸地政權的迫害,但蜑民也曾替元朝、明朝戚繼光、清朝林則徐組建水軍;而蜑民長期以來,以海維生,並將自己的航路經驗記錄下來,稱《水路簿》,後來,中國當局就利用這些水路簿中所記載的一些暗礁,如曾母暗沙等,作為中國自古擁有南海主權的宣示之一。

*橫水渡橋。

*大澳水道,兩側都是蜑民棚屋。

*棚屋也有比較新式的。

在香港的蜑民,或許不用遷居陸地,但也有別的威脅存在。前幾年的一次強烈颱風所引起的巨浪,造成此處棚屋的嚴重破壞,因此現在的棚屋都是在那之後所搭建的「臨時居所」,而香港當局也公佈,從今以後不准買賣、搭建新的棚屋,違者將有可能被抓去關,都將造成大澳棚屋聚落的逐漸老化,因此,或許不久的將來,蜑民所形成的景觀,也將在香港消失。

不過在一連串的不利條件下,蜑民這樣特殊的生活習慣,倒也為大澳帶來了一些其他出路,例如在大澳水道所舉行的「扒龍舟」,就成了香港很重要的民俗活動(不過這是屬於鶴佬人的習俗);而特殊的建築,也吸引了一批喜愛特殊文化景觀的外地遊客(像我一樣),使得現在大澳除了以海維生,也多了觀光的收入。

*觀光遊船。

*可以看到一些舊的石柱,是之前大浪沖毀後留下的,新的棚屋大多是木造或鐵皮的臨時建築。

*維護水域乾淨,有人專門在撈垃圾。

*龍舟船塢。

*橫水渡橋上來來往往的觀光客。

回到陸地上,準備來看一些不一樣的東西。蜑民所形成的景觀雖然是大澳最特殊的,但現在的大澳,其實並不只有蜑民,另外還有廣府人、客家人跟鶴佬人,四大族群共同生活在這個小小的港灣中,上面說過,鶴佬人帶來了「扒龍舟」的民俗體育競賽,而廣府人則在飲食上影響了大澳聚落,因此此處飲食與珠三角其他地區,並無太大差異(除了花膠和鹹魚乾);客家人和鶴佬人則共同帶來了信仰,家家戶戶門前都有「福神」,而此處的廟宇則與珠三角其他地方一樣,以關帝、天后(媽祖)為主,另外還有一些祭祀地方神的廟宇,例如「洪聖古廟」、「楊侯古廟」、「華光古廟」等。

這些廟宇是我來香港停留的第二個原因,香港廟宇眾多,建築樣式與台灣大不相同,屬於「嶺南式建築」,從外側直觀來看,較像台灣民宅的「一條龍」式建築,大多只有正身,廟前無較大的屋簷,屋脊為直脊式,並沒有燕尾翹脊,但有十分繁複華麗的陶塑。一進正門,裡頭又有一個不知何用的木門,蔚為特色。還有,不知為何,香港的許多廟宇都自稱「古廟」,這樣看來,萬華龍山寺是不是也可以改稱「龍山古廟」?

*常在家戶門口看到曬鹹魚,會把魚頭包起來,據說是避免腐臭。

*家戶門前都會有福神、門口土地公(左);巷弄之中也會看到福神。(右)

*嶺南式建築的廟宇,左為關帝古廟,右為天后古廟,門上似乎貼了與客家人類似的門豐五張。

*繁複華麗的屋脊陶塑。

*廟門之內還有個木造小門,不知何用(左);外國觀光客最喜歡看廟了(右)。

我們在大澳島上隨意亂晃,走到新基大橋之後返回。新基大橋是不搭船的話,看大澳棚屋的絕佳角度,此處的水道較窄,看起來棚屋特別密集,但在這裡,道路也變的錯綜複雜,搞不太清楚方向。原路折返到橫水渡橋,途中Queenie也介紹我們吃了一些小吃,其中印象最深刻的是「沙翁」,看起來像是個麵糰下去炸,外表酥脆,裡面則柔軟,外頭再裹上一層白糖,熱熱的,挺不錯。

*新基大橋。

*新基大橋附近水道的棚屋。

*沙翁(左);缽仔糕,看起來就像台灣的碗粿,不過是加紅豆,做甜的。

*花膠、鹹魚、乾貨。

我們並沒有把整個大澳走完,大澳北側的紅樹林地區,清朝以前曾經是鹽田,現在則廢棄,另外還有很多「古廟」沒有看到,不過沒關係,香港相對於世界的其他地方,應該算是經常有機會可以前來。離開大澳,可以搭乘前往東涌(音同沖)的巴士,再轉乘地鐵前往香港其他的地方,交通上還算是方便,不過要注意班次時間就是了,畢竟,這裡是香港的鄉下。

說到底,我還是喜歡鄉下,聞聞海那有時候惱人的魚腥味,也勝過走到哪裡都一樣的冷氣味。

一、參考資料

1.范菁、許桂靈,2010,〈蜑家人-從七千年前飄來的中國海洋族群〉,《中國國家地理》,第600期,p.82-95。

2011.07.07造訪

2011.07.31完稿

沒有留言:

張貼留言

謝絕推銷、商業行為、情色與謾罵字眼,違者將逕行刪除留言。