*萬華的每個角落,都透露出一點別緻的古意。

趁著去海山神社(野地旅0297海山神社)只會花半天的空檔,大夥兒從板橋火車站搭區間車來到萬華。原本估計至少看幾間比較主要的廟宇,例如龍山寺、艋舺地藏庵、青山宮、清水巖等,另外想看早年的專業街,像是青草巷等,還有最近因為電影艋舺而紅得發紫的剝皮寮,不過隨著一些緣分,我們誤打誤撞越走越多。從萬華車站冒出頭後,我們往北方走,先去找午餐吃,於是去到了之前在龍山國中試教時常吃的超豐富池上便當,把大家的肚子都填飽之後,正式開始了今日的萬華古蹟之旅。

*這次的旅程地圖,英文編號順序表示參觀的順序。

按照順序來,A點為萬華火車站,B點則是一間高達三層樓,看起來外觀應該有整修過的洋樓「金義合行」,以紅、黃兩色構成建築主體,並搭以洗石子工法的巴洛克式山牆,以及彩色磁磚鋪面,透露出富豪的氣息。C點則是在龍山國中校門左側,僅有一碑以記之的「清艋舺陸路中軍守備署遺址」,為嘉慶十三年(1808)所增設的軍防單位,守備署建築物毀於同治十年(1871),但該單位直至日治時期才予以廢除。D點為兩棟磚造平房,我在龍山國中試教時便已注意到,但這次是遇到路人告訴我們,這屋子上有二次世界大戰時,戰鬥機掃射的彈孔,仔細一看,多數彈孔已用水泥補起,但還有少數彈孔清晰可見。

*金義合行,採巴洛克式山牆與直柱,照片右邊的邊間還有魚眼窗的設計。

*清艋舺陸路中軍守備署舊址碑,台北市文獻委員會所設置。

*彈孔用水泥補起的老屋,有可能會消失在都市更新的巨掌之下。

*一旁的牆面上還可以看到彈孔原貌。

看完有彈孔的老屋,萬華居然下起大雨來,我們這一行人只有少數幾人有帶傘,於是只好躲到有騎樓的地方,走著走著,就來到了剝皮寮歷史街區(E點)。剝皮寮應該是台北市城區內,基地面積最大的歷史建築群落,在寸土寸金的台北市能有這樣一片老屋被留下來,其實是誤打誤撞的。日治時期在都市計畫下,剝皮寮原被指定為一旁老松小學校的預定地,民國時期亦持續做為老松國小用地,民國七十七年至八十八年間進行土地徵收,然而徵收完成後,台灣少子化現象開始出現,原本學生眾多的老松國小,學生數大幅下降,原有空間出現閒置狀況,自然不需要剝皮寮這一片土地作為校舍,因而改作為「台北市鄉土教育中心」,整建於民國九十三年完工。

剝皮寮除了一些平房外,也有不少名人故居,如國學大師章太炎、醫學博士呂阿昌、早年經濟記者林佛樹等均在剝皮寮留下了腳印;此外,整體建築群的構造也值得一看,首先當然是歪斜彎曲的巷弄,不同於日治時期都市改正計畫後的筆直街道,漢人聚落在信仰上、風水上都將街道蓋的有些彎曲錯落,在都市改正計畫實行時,由於此區本就預定要拆除,因此沒有特別去更動而能保留下來;其二是特殊的「半邊街」聚落形式,由於都市改正後,剝皮寮市街中靠廣州街一側的店舖,將店門改向,因此剝皮寮老街中,呈現一邊是正門,另一邊則是後門的特殊街景。有關剝皮寮的歷史、文化與建築價值,在台北市鄉土教育中心的網頁上都有詳實的記錄,這邊就不再贅述。

*鄉土教育中心內部改建後的樣貌,略失原味,但變成小孩子們可以容易親近的所在。

*剝皮寮老街,左側街屋靠廣州街,因此有店舖轉向的建築形式。

*半邊街,右側是正門,左側則是屁股。

剝皮寮最近被炒得火紅的,除了艋舺的拍攝之外,還有關於「社會正義」跟「社區營造」兩方面的爭論。持社會正義論者,提出此處的改造趕走原有於此區活動的弱勢族群,變成了外地高階層消費者的活動區域;社區營造論者則以此區周遭原有的茶室景觀作為論述,指稱在改造之後,原有那種老人家坐在亭子腳(騎樓)泡茶聊天的景象已不復見,老人家的生活休閒空間被剝奪,而一個具有特色的文化景觀也就此消失。將之改造者則認為在都市更新、以鄉土教育作為規畫目標的剝皮寮老街,有煥然一新的感覺,原本破落的危樓也重新變得適合親近。三方人馬各執一詞,原本我也覺得文化景觀的消逝是非常可惜的(尤其在缺乏特色的都市生活中),但自從看過了上海新天地(野地旅0291上海新天地)重新規劃石庫門建築群,並賦予地方一個新生命的時候,我開始有不同的想法。或許,各方說法仍須做更多的溝通,但在都市中,有效而永續的利用空間,或許才是執政者們優先的考量吧,至於孰對孰錯,見仁見智吧。

在剝皮寮待了快一個半小時,終於盼到雨停了,於是前往附近的三級古蹟「萬華地藏庵」(F點)參觀。地藏庵與一旁的大眾爺廟建於乾隆二十五年(1760),地藏王菩薩是超度孤魂野鬼的菩薩,與大眾爺並立可以看出在建立當時,此地的生活條件尚不穩定,在分類械鬥、環境威脅下,死亡率可能頗高,地藏庵也就此應運而生。此外,今日地藏庵內也供奉田都元帥和城隍爺,其中田都元帥是北管戲曲西皮派的守護神。艋舺地藏庵的建築結構為木造單進建築,內有道光年間的「地藏王廟」匾額,內部因長期燻香而顯得暗沉,不過一旁管理地藏庵的大嬸挺親切的,仍能感受到佛教光輝下的溫馨。可惜地藏庵與一旁華麗的龍山寺成為明顯對比,好歹也是三級古蹟,但地藏庵建築本體卻嚴重傾斜,需要修繕,礙於地藏庵屬於私有產權,整修似乎是遙遙無期。

*地藏庵正面,廟左有大眾爺廟。廟體被棚子擋住,無緣得見完整面貌。

*建築結構體中唯一的石材即是這根道光年間的八角石柱(左);雕刻精美的木造牆面(右)。

*道光年間的地藏王廟匾,字體雄渾有力。

*從棚架一旁窺視地藏庵的翹脊。

離開地藏庵後,廟門對面即是早年的專業街道「青草巷」(G點以及紅線位置)。臺北盆地開墾初期,由於地處沼澤,疫病叢生,醫員缺乏,因此生病的人常轉求助於神明,當時龍山寺附有藥籤,有大量信徒至龍山寺求觀世音菩薩治病,因此就有許多販賣草藥的商人聚集於龍山寺側;民國初年逐漸聚集成街,有「救命街」的稱號。今日青草街位於西昌街224巷,裡頭的草藥店均有相當歷史,也都多少擁有一些「秘方」,還有店舖提供免費的青草茶,供內行的遊客來此消暑解熱一番!

*青草巷的入口。

*各類草藥。

*有仙人掌跟腎蕨的球莖。

*老字號店舖,提供免費又好喝的青草茶。

*青草巷一景,周末開的店舖較少,周一時草藥進貨最為熱鬧。

*青草巷,非常特殊的巷弄景觀。

離開青草巷之後,順路就前往龍山寺(H點)一探,之前藉著各種機會,已經來過龍山寺多次,因此這次就沒有特別去找尋什麼東西,只照了張皇民化運動時期,在龍山寺前擺設的石燈籠,這邊就不贅述。離開龍山寺,我們決定先去吃冰,吃完冰之後才繼續行程,尋找冰店的路途中,經過了萬華地方的隘門(I點);隘門是早期萬華居民的防禦工事,在夜晚或戰亂時刻,會關閉隘門以保護區域安全。今日的隘門上方箭樓已經被改建為福德祠,僅存一個門約略看出此處的歷史;我們在此沒有久留,因為隘門後方的小巷弄中,充斥著奇怪的茶館,我們一群男生在此被茶館中的人投以一種異樣的眼光,心生不安,還是速速離去為佳。

*萬華隘門。

在同一條路上,可通往華西街觀光市集(J點所指的紅線),我們只經過沒有進去。華西街以前是台北市著名的蛇肉集散地,也是風化場所聚集的地方,但今日的華西街外表上看起來已是一派光明整潔,有擺脫過去這種紅燈區形象的企圖。華西街附近則有仁濟醫院舊樓(K點),落成於民國四十年,古色古香,門口有「淡水育嬰堂碑」,透露出此處的歷史,舊樓今日仍舊在使用當中。

*華西街。

*仁濟醫院舊大樓,門口的育嬰堂碑今日未開放,改天再來看看吧。

離開仁濟醫院舊大樓,我們終於找到了遠近馳名的龍都冰果室,消暑一下。吃完後,一部份的人先行離開,剩下幾個人則繼續前往艋舺青山宮。艋舺青山宮(L點)建於咸豐四年(1854)由惠安籍的漁民所建立,可知萬華地區為泉州邑的人所聚居;咸豐九年(1859)完成,主祀靈安尊王,為三開間三進的木造建築;現今的建築則是昭和十三年(1938)重修,前殿之石柱與石垛乃採取圓山神社(野地旅0112劍潭古寺)所遺之石材,後殿為民國六十八年重修並增建;今日青山宮則以所謂的「萬華大拜拜」聞名,有機會定要來一探究竟。

*青山宮。

*主祀神為靈安尊王。

離開青山宮要往清水巖的那條路(貴陽街),舊稱番薯市街(點N所指的紅線),是艋舺地區最早形成的市街,早年漢人常到此地和平埔族人以蕃薯交易,因此便以「蕃薯市」為街名,日據時,蕃薯市街被改名為與蕃薯發音相近的「歡慈市街」,並因為凹仔鄰近此地,而被劃入「遊廓」之內,聚集了許多日本藝妓,居民也以日本人為主,儼然成為早期的高級住宅群。由於艋舺在近代因河港淤塞,經濟重心逐漸轉往大稻埕而沒落,今日只剩下少許的傳統產業,但仍能從番薯市街兩旁的洋樓,一窺當年繁盛的模樣。番薯市街靠近青山宮處的路口,有一間朝北醫院,由醫師李朝北開設於大正十年(1921),採巴洛克式建築搭配科林斯式柱式,十分華麗,我媽媽說他剛到台北時,這間醫院(又或是改為餐廳)仍在營業,今日是大門深鎖了。

*朝北醫院,在當時應屬於規模頗大的巴洛克式建築。

*番薯市街的老街屋,從其一樓的柱式與捨斗拱改採橫樑建築可判斷大概為昭和年間所建(採新工法鋼筋水泥以及洗石子鋪面)。

*番薯市街的街屋,都是雙層的,與一般老街的單層街屋不同。

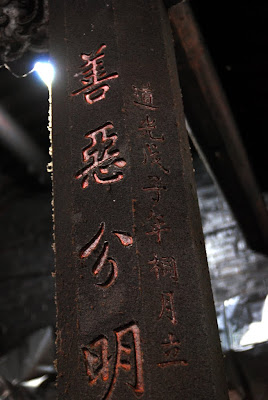

番薯市街最終通往艋舺清水巖,清水巖前方有一小公園,是日治時期市街改正計畫中,模仿歐陸的放射狀都市街道系統所設計的。清水巖始建於清乾隆五十二年(1787),由安溪移民自原鄉所帶來,咸豐三年(1853)時毀於頂下郊拚事件(分類械鬥),同治六年(1867)重建,艋舺清水巖在日據時期曾充為學校使用,後來並曾設立州立二中,即今成功中學前身。清水巖中有許多具有價值的歷史文物,留待各位自己去發掘,但我在此處發現奇怪的地方,清水巖中庭通往正殿處沒有像一般的廟宇一樣,有神明走的龍紋,反而是用石圍欄圍起,這可能與日治時期徵做學校使用而改建有關,再仔細一瞧,石圍欄是日治增建的證據就更明顯了!原來在圍欄右側,刻上了「皇紀兩千六百年」的字樣。

皇紀是日本人的特殊紀年,以日本傳說中的第一位天皇「神武天皇」即位的年份開始計算,神武元年大約是西元前660年,而皇紀兩千六百年則是昭和十五年(1940),遇上這個日本的開國整數年,在日本各地都有慶祝的活動,包含此時正在內地延長的台灣也不例外。今日這個紀年的痕跡因人為破壞而逐漸消逝,先前曾於汐止忠順廟(原汐止神社,野地旅0068中正老街)看過,今日再見,倍覺興奮。

*清水巖前方兩側的鐵皮屋景象也挺特別的(左);刻有皇紀兩千六百年的石圍欄(右)。

*石圍欄,皇紀兩千六百年就在照片最左側。

*同治年間的石鼓以及古色古香的廟門。

*新建的牌坊。

*清水巖外觀,依舊古樸。

*清水巖內有許多古匾,包含皇帝親筆的「功資拯濟」匾。

離開清水巖後,眼看還有一點時間,決定前往龍山寺西南側的萬華林宅,走了一段距離。萬華林宅建於西元1930年代,由地方望族林細保與棋子林紅麻親自設計監工,高有四層樓,完工之時為艋舺地區最高的建築物,其中一樓為辦公、接待處,二、三樓則為居住空間,四樓為公媽廳,一到三樓採取樸素的改良式羅馬建築,所使用的清水磚色澤飽滿,四樓公媽廳則是採日本黑瓦以及入母式建築,像是洋樓頂端有個中式(日式)小閣樓,頗為特殊,此外,由於四周道路規劃並非方正格局,因此林宅的外型也呈現不規則狀。

*林宅一景。

*林宅的另一個角度,清水磚紅色飽滿。

*林宅三樓頂樓處有維多利亞式雕花,四樓閣樓公媽廳乃日式建築。

看完林宅,時間也差不多了,我們還有幸看到艋舺的夕陽。隨著夜幕低垂,艋舺似乎擁有了另一種生機。在白天,大多是香客、或者和我們一樣來趟古蹟巡禮的人居多;但在夜晚,神明倦了,人們精神卻來了,夜市、攤販、小吃紛紛出籠,洶湧的人潮充斥在以往應該是紅燈區,媽媽警告小孩子不要靠近的地方。不過,若你能仔細觀察,就在那燈火闌珊處,你仍能見到舊艋舺的一絲古老顏色。

這就是老艋舺、老萬華的魅力。

*觀光夜市,就在龍山寺旁。

*日暮低垂,老萬華的另一種生命才剛要誕生。

一、參考資料

1.台北市鄉土教育中心網頁

2.台北市文化局-文化資產

3.青草巷-神農氏的倉庫

4.記憶‧台北-朝北醫院(西園路一段181號)

5.維基百科-青山宮

6.維基百科-艋舺清水巖

7.我的赤腳旅行-[日治遺跡]-皇紀兩千六百年

8.記憶‧台北-萬華林宅

民國九十九年九月十一日,旅行,於台北市萬華區

你介紹的很詳細:)

回覆刪除謝謝鼓勵

回覆刪除